2010年11月10日

相手に伝わりやすい文章を書き、間違いなく伝えるには、どうすればいいか?

そのためには、クイズ文という、「問題・結論・理由」といった型で

文章を書けばいい

なぜならば・・・

というのが今回の本

非論理的な人のための 論理的な文章の書き方入門 (ディスカヴァー携書)

飯間 浩明

[詳細はAmazonで⇒ ]

]

三省堂国語辞典の編集をつとめる著者が

論理的な文章を書くためのフレームワークを

教えてくれちゃう一冊である。

そのためには、クイズ文という、「問題・結論・理由」といった型で

文章を書けばいい

なぜならば・・・

というのが今回の本

非論理的な人のための 論理的な文章の書き方入門 (ディスカヴァー携書)

飯間 浩明

[詳細はAmazonで⇒

]

]三省堂国語辞典の編集をつとめる著者が

論理的な文章を書くためのフレームワークを

教えてくれちゃう一冊である。

【目次】

【書感】

早速だが

冒頭で述べた本題に入っていこう。

もう一度繰り返すが

相手に伝わりやすい文章を書き、

間違いなく伝えるには、どうすればいいか?

そのためには、クイズ文という、「問題・結論・理由」で構成された型で

文章を書けばいい

1つの結論に導くためのものだからだ。

さて、クイズ文という言葉がでてきて、何だこのクイズ文というのは。

となると思いますが、

「問題・結論・理由」の3つを備えた著者が作った用語。

というのが本書内に登場するクイズ文の正体である。

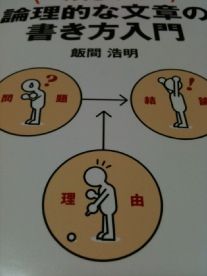

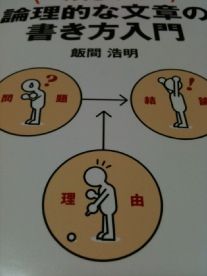

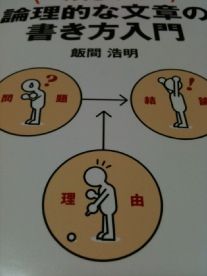

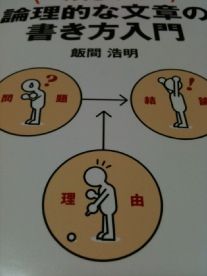

3つそれぞれの関係性は、表紙の絵そのものなのですが

1つのことを伝えるを目的にしていて問題を提案し、結論を言う、そして理由付けをする。それに対して、反論がくる。その反論はどのような反論で、どう再反論するか。結論を確認しておくというのがクイズ文の定石。

また、「事実・感想」からなる形式と「問題・結論・理由」からなる形式で

前者を「日記文」、後者を「クイズ文」と著者はおっしゃっています。

もちろん前者の日記文を書くことが悪いことだとはいいませんが

ただ、日記文は主観を書くため、言いたいことが複数盛りこんであり

議論にならないというのが欠点です。

逆にクイズ文では主観を排除して1つの考えを確実に伝える

と読み手に1つのことを使いたいので

あれば自ずとクイズ文になっていくわけです。

いよいよ実際にクイズ文をつくる際のポイントをあげていきます。

・問題が書かれているか。

・問題が複数ないか。

・問題の範囲は明確か。

・問題を唐突に提示していないか。

・問題提示まで回り道していないか。

例えば、問題が書かれているか。の例を本書から引用すると

何が問題なのか、正直わかりづらいですね。

この文章を「クイズ文」で考えてみると

ついていて準備はできている”と再反論することだってできてしまう文章になるわけです。

「〜か」という投げかけのキーワードを巧みに使っていきたいところです。

・結論が書かれているか。

・結論が弱くないか。

・問題と結論が噛み合っているか。

結論が弱い文章とは想定される反論にねじ伏せられて

しまうような文章のことです。

メリット、デメリットを考えていて

メリットを養護するはずが、気づいたらデメリットのほうが

強くなっていたり・・・

そもそも結論が破綻しそうな時は

再度、自己主張の見直しが必要です。

・理由が結論へ論理的につながっているか。

・理由の範囲は明確か

・理由が感想、推測にとどまってないか。

・理由が整理されているか。

理由が感想、推測にとどまるというのは耳が痛いことで

「思う」は、自分の感想を述べるときに使う動詞です。感想とは、日記文の中で述べるものであり、クイズ文に入れてはいけません

はい、理由を述べる際につい使ってしがちな

キーワードです。

ただ、断定するのが難しいという場合は

関連文書を探して、出典先を記載する。

これだけで自分の文章を守ってくれる

すてきな後ろ盾を持つことができるでしょう。

「クイズ文」という「問題・結論・理由」で

構成される文章の例は本書内にたくさんあるので

論理的な文章が書けないなという人は是非手にとって欲しい。

ただ、必ずしも「クイズ文」が必要かと考えると

そうではないと考える

なぜなら日記文という主観を持った非論理的な文章は人々に

本やケータイ小説などを始めとする主観的な文章が

世の中に受け入れられている事実があるからだ。

うーん・・・orz

僕ももっと勉強が必要ということですね。

非論理的な人のための 論理的な文章の書き方入門 (ディスカヴァー携書)

飯間 浩明

[詳細はAmazonで⇒ ]

]

Tweet

【後記】

論理的な文章を提示する場は学校の論文だったり

ビジネスシーンでもたくさんあるので

人に伝わる、主観を排除した非主観な文章を学んでおく

というのは大変重要なことだなと感じた。(←はい、主観)

えぇ、まぁこのブログに関しては論理的

非論理的をあわせ持つ人間臭さが出せればいいかな

なーんて言い訳しますが。

論理的な文章のエッセンスを学べたので

意識して使っていくことが大切ですね。

twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

Presented by hiro

ブログトップへ戻る

第1章 伝えたい考えは「クイズ文」で書く

第2章 クイズ文の型を理解しよう

第3章 実践!クイズ文を書いてみよう

【書感】

早速だが

冒頭で述べた本題に入っていこう。

もう一度繰り返すが

相手に伝わりやすい文章を書き、

間違いなく伝えるには、どうすればいいか?

そのためには、クイズ文という、「問題・結論・理由」で構成された型で

文章を書けばいい

◆なぜならば・・・

読者と1つの問題意識を共有して、読者を1つの結論に導くためのものだからだ。

さて、クイズ文という言葉がでてきて、何だこのクイズ文というのは。

となると思いますが、

「問題・結論・理由」の3つを備えた著者が作った用語。

というのが本書内に登場するクイズ文の正体である。

3つそれぞれの関係性は、表紙の絵そのものなのですが

クイズ文の著者は、まず、読者を「問題」という駅のホームに立たせます。筆者は読者を伴って「理由」という電車に乗ります。この電車が脱線せず、うまく論理という線路の上を走って行けば、「結論」という駅に到着駅に到着することができます。という関連性のもと成り立っている。

1つのことを伝えるを目的にしていて問題を提案し、結論を言う、そして理由付けをする。それに対して、反論がくる。その反論はどのような反論で、どう再反論するか。結論を確認しておくというのがクイズ文の定石。

また、「事実・感想」からなる形式と「問題・結論・理由」からなる形式で

前者を「日記文」、後者を「クイズ文」と著者はおっしゃっています。

もちろん前者の日記文を書くことが悪いことだとはいいませんが

ただ、日記文は主観を書くため、言いたいことが複数盛りこんであり

議論にならないというのが欠点です。

逆にクイズ文では主観を排除して1つの考えを確実に伝える

と読み手に1つのことを使いたいので

あれば自ずとクイズ文になっていくわけです。

いよいよ実際にクイズ文をつくる際のポイントをあげていきます。

■問題の型を知る。

問題を考える際は次の5つがポイントです。・問題が書かれているか。

・問題が複数ないか。

・問題の範囲は明確か。

・問題を唐突に提示していないか。

・問題提示まで回り道していないか。

例えば、問題が書かれているか。の例を本書から引用すると

子供の読解力は低下傾向にあるようだ。OECDが行う三年ごとの国際的な学習到達度調査(PISA)では、日本の高校生の学力は、どの分野でも順位が落ち、なかでも読解力に関しては、二〇〇〇年に八位だったのが〇六年には一五位に転落している。とあるように、一見問題なさそうな文章ですが

本を読まなくなったからではない。子供の読書量は、学校読書調査などによれば、近年は増加傾向が続いている。学校で「朝読書」などの取り組みを続けた成果だろう。にもかかわらず。それが読解力向上に結びついていないのは残念だ。

子供のためには、楽しみながら読解力を養えるような、おもしろくて論理的な文章がたくさん必要だ。教師には、そういった文章を発掘してもらいたい。また、多くの文筆家が、論理の通った、わくわくするような文章を書いてくれることを望みたい。

何が問題なのか、正直わかりづらいですね。

この文章を「クイズ文」で考えてみると

問題 子供の読解力を向上させるにはどうすればいいか。とすれば、そもそも読みたがらないという反論にも”習慣がすでに

結論 論理的に書かれた、楽しみながら読める本をたくさん与えればいい。

理由 読解力は、論理的な文章を大量に読むことで養われるから。また、子供はすでに読書の習慣がついており、論理的な文章に取り組む準備ができているから。

ついていて準備はできている”と再反論することだってできてしまう文章になるわけです。

「〜か」という投げかけのキーワードを巧みに使っていきたいところです。

■ブレない結論を作っているか?

結論のポイントは次の3つ・結論が書かれているか。

・結論が弱くないか。

・問題と結論が噛み合っているか。

結論が弱い文章とは想定される反論にねじ伏せられて

しまうような文章のことです。

メリット、デメリットを考えていて

メリットを養護するはずが、気づいたらデメリットのほうが

強くなっていたり・・・

そもそも結論が破綻しそうな時は

再度、自己主張の見直しが必要です。

■理由

理由を考える際のポイントも4つ・理由が結論へ論理的につながっているか。

・理由の範囲は明確か

・理由が感想、推測にとどまってないか。

・理由が整理されているか。

理由が感想、推測にとどまるというのは耳が痛いことで

「思う」は、自分の感想を述べるときに使う動詞です。感想とは、日記文の中で述べるものであり、クイズ文に入れてはいけません

はい、理由を述べる際につい使ってしがちな

キーワードです。

ただ、断定するのが難しいという場合は

関連文書を探して、出典先を記載する。

これだけで自分の文章を守ってくれる

すてきな後ろ盾を持つことができるでしょう。

●最後に

「クイズ文」という「問題・結論・理由」で

構成される文章の例は本書内にたくさんあるので

論理的な文章が書けないなという人は是非手にとって欲しい。

ただ、必ずしも「クイズ文」が必要かと考えると

そうではないと考える

なぜなら日記文という主観を持った非論理的な文章は人々に

本やケータイ小説などを始めとする主観的な文章が

世の中に受け入れられている事実があるからだ。

うーん・・・orz

僕ももっと勉強が必要ということですね。

非論理的な人のための 論理的な文章の書き方入門 (ディスカヴァー携書)

飯間 浩明

[詳細はAmazonで⇒

]

]Tweet

【後記】

論理的な文章を提示する場は学校の論文だったり

ビジネスシーンでもたくさんあるので

人に伝わる、主観を排除した非主観な文章を学んでおく

というのは大変重要なことだなと感じた。(←はい、主観)

えぇ、まぁこのブログに関しては論理的

非論理的をあわせ持つ人間臭さが出せればいいかな

なーんて言い訳しますが。

論理的な文章のエッセンスを学べたので

意識して使っていくことが大切ですね。

twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

Presented by hiro

ブログトップへ戻る