2011年01月25日

ゆるく考えようなんて言うと

馬鹿言ってるな、そんなゆとりなどあるものか!?

と思われてしまうかも知れない。

そういう人にはまさに適書な

今回の本

ゆるく考えよう 人生を100倍ラクにする思考法

ちきりん

[詳細はAmazonで⇒ ]

]

有名ブログ「Chikirinの日記」のちきりんさんの初の書籍

独自の世界観でちと困惑する人もいるかもしれないけれど

これからの時代はこういう考え方が必要なのかもしれないという本。

帯にもホリエモンが

馬鹿言ってるな、そんなゆとりなどあるものか!?

と思われてしまうかも知れない。

そういう人にはまさに適書な

今回の本

ゆるく考えよう 人生を100倍ラクにする思考法

ちきりん

[詳細はAmazonで⇒

]

]有名ブログ「Chikirinの日記」のちきりんさんの初の書籍

独自の世界観でちと困惑する人もいるかもしれないけれど

これからの時代はこういう考え方が必要なのかもしれないという本。

帯にもホリエモンが

「オヤジの書いた説教本を読むより、この本を読むほうが100倍役に立ちます」なんていうメッセージをのせている。さて、この本から伝わるメッセージとはどういう事なのでしょうか?

【目次】

【書感】

言い回しは独特かもしれないけれど

書かれていることは絶対にあなたの人生を助けてくれるだろう。

ということが本書には詰まっている。

日本に絶望している人だったり、会社に失望している人だったり、自分自身の人生を楽しめていない人に本書は手にとって欲しい。

今回は4つの視点で本書を紐解いてみた。

著者の主張では日本人は他の国の人より全体的に「諦めるのが遅いのではないか?」、もっと早めにいろいろ諦めたほうが楽に生きられるはずです。例えば、「階層」、「階級」のある社会では、小学生の子どもでも自分にはあの人たちのような人生は決して手に入らないと理解するし、

日本ではこの夢は君には無縁だなと教えることがない。諦めていないと、人は頑張ります。無断なのに。

と、このことに悲観的になる必要もありません。

大体が幻想によって創られた夢であったりするから。

著者はフランスの女性小説家であるフランソワーズ・サガンの次の言葉を引用してます。

人生は本当にいつ終わるのかわからない。それは明日かもしれない。

だから今まさに、人生の主役「自分」

結局、この人生という物語を紡いでいくのは自分自身なわけです。

ついアメリカ、イギリスなどの国と比べてしまうかもしれないですが

(経済)世界で10位から20位くらい(先進国のしっぽのあたり)

(政治)ぐちゃぐちゃ。「こんな奴が首相でいいのか?」といいたくなるレベル

(歴史)現代より、歴史=過去に栄光あり!

(首都)世界が憧れる大都市。ユニークに熟れた都市文化が存在

(闇社会)マフィアややくざがそれなりのプレゼンスを持ち、クスリなども比較的簡単に手に入ってしまう

(教育)ゆとり。この国の教育レベルが高い、などという人は世界に存在しない

(食事)世界トップレベルのおいしさ。世界中でブームが定着

(国家ブランド)強い。「イタリア製」「日本製」という言葉には高い付加価値がある。

などなど、これでも一部ですが、ほとんど似通っているわけです。

似てない点はイタリア人の多くは「イタリアはこれでいい。すばらしい国だ」と思っているのに、日本には「これではダメだ!」という人が多すぎる。

これはアメリカとか中国とか総数が圧倒的に数量で勝負をしてはいけないところで、優秀だと思い込んでしまっている諦めどころがわからないという特徴から来ているのかもしれないが、負けるのが目に見えているところで負けてもいいじゃない?

現状だっていいところがあるのだから

そこをしっかり見つめて「日本が大好き!」とみんなが言える国にしていったほう楽しいことは間違いない。

という主張には正直納得するしかない。

あれがダメだ。これがダメだ。と言っていたらみんなダメだになってしまっては本当にダメになってしまう。アジアのイタリアポジションな国日本と思えば、あれ結構日本よくね??と思えるんじゃないでしょうか。

さて、あなたが選んだマンションはなんでしょうか?

こういう時、総合評価では「特に悪いところのない」Cが選ばれる。

Cを選んだ人は「強み」がちっともないCを選んでしまったわけです。

(僕もCかBで迷ったが、Cを選んでしまった・・・)

Aにはデザイン、Bには利便性、Cには自然環境、価格という属性があったにも関わらず。

選ぶと後々、後悔、不満が出てくるものですが、一番大事なのはこれだったからOK、この部分は目をつぶろうと、一点豪華なものを選んでおけば他の不満を我慢できるわけです。

モノを買うときもそうかもしれないですが、仕事を選ぶ際もそう。

やりがいを求めるのだから給料はちょっと安くてもいい。という考えや、金が全てだ金が多く貰えれば自分の時間を拘束されてもいい、なんて考えもでてくるわけです。

多くの人が身につけているスキルじゃなくて、ニッチなスキルを身につけるというのもこの考えに繋がる。

ただしそのスキルを選ぶ際には世の中が求めている求める時代になるだろうと、ある種先読みする必要もある。

人と違うことをやる。蔓延している血の海レッドオーシャンではなく、誰も手をつけていないようなブルーオーシャンを狙うのも

一点豪華主義につながるのではないでしょうか。

一点豪華主義というのは選択をしやすく、ある意味助けてくれる考え方かもしれないです。

普通を選ぶより特化型を選ぶように選択したいものです。

ある人は諦観して受け入れ、ある人は簡単に結果を受け入れず戦おうとする。

選択次第では全く異なる運命になるが

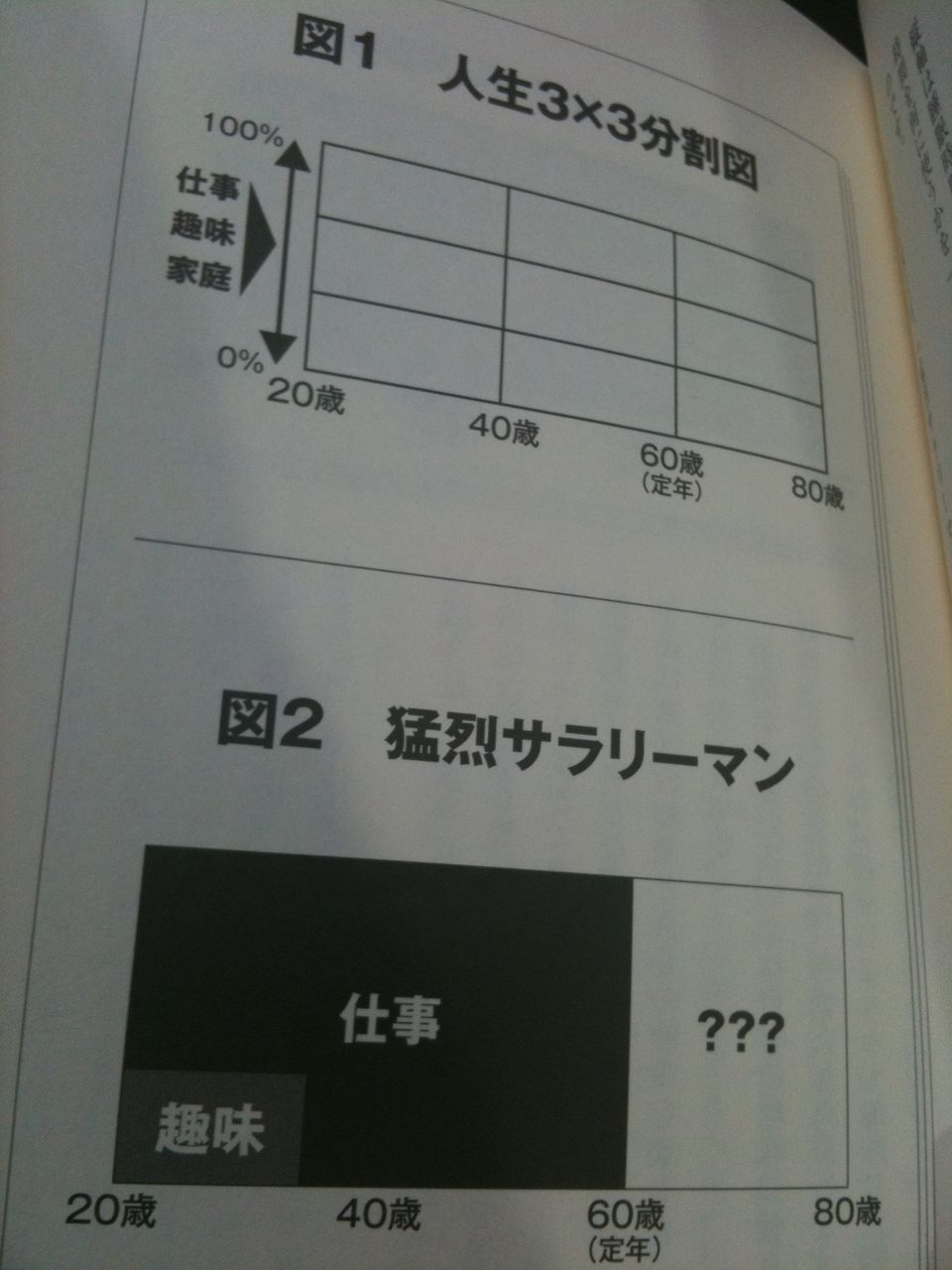

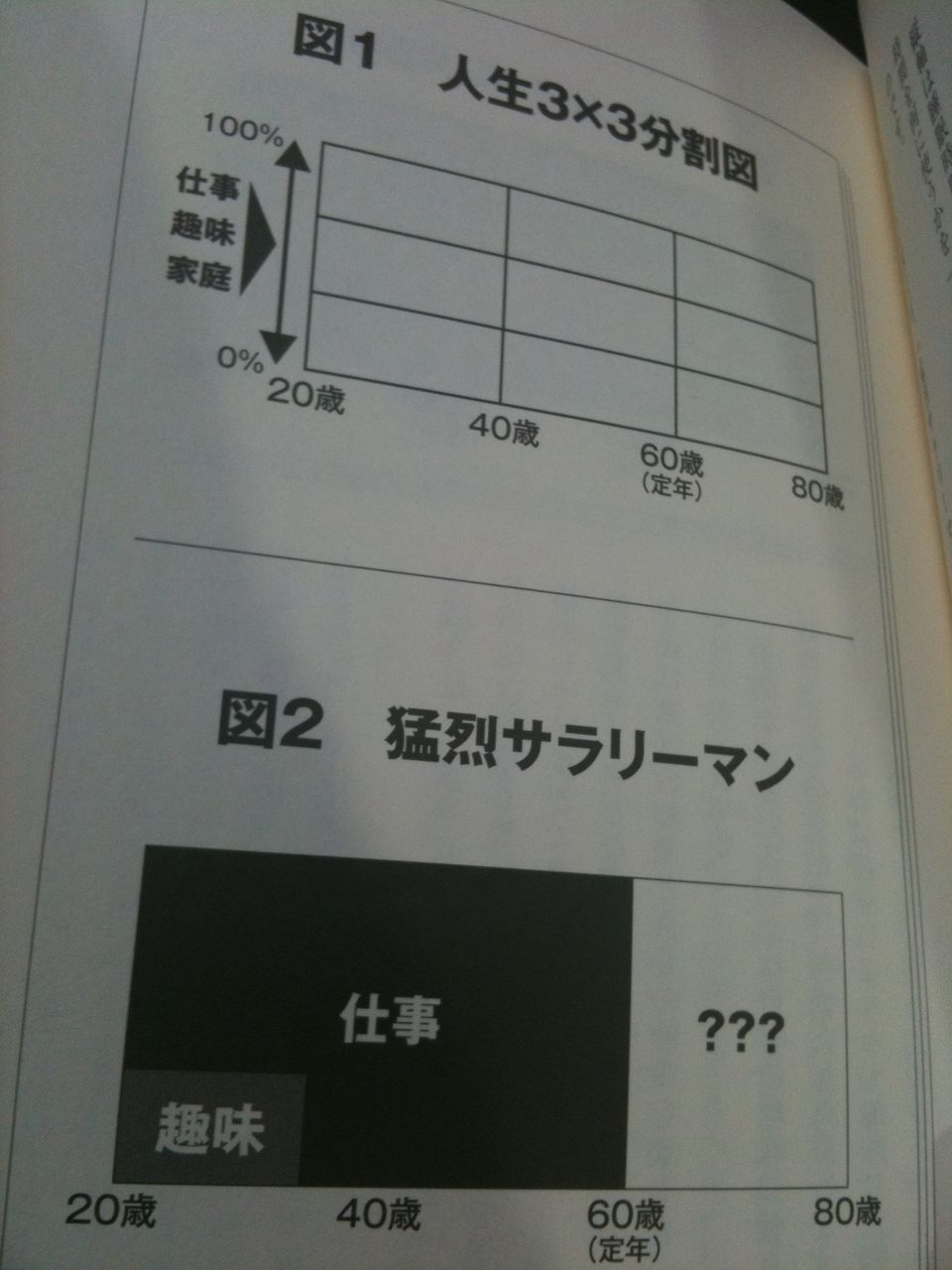

そこでは、自分の人生を「仕事」「家族」「趣味」で割って生きればいい

当然「仕事」をチョイスした運命にあっても会社で幹部になるだったり、自分で会社を起こすだったり

色々ベクトルがあるわけで、それをチョイスしたのであれば戦う、戦場のような人生を歩むというのもありなわけで

なんだかんだ言って「自分基準」がやっぱり大切なのである。

この日本という社会は常に「比較」というフルイに掛けられている。

なので劣等感とか絶望とかするわけなのだが、そうではなくて、誰かよりとか社会的だとか

そんな視点で比較する時代はもはや時代遅れで「自分のために生きること。」これが大切で

何が起きてもプラスにもマイナスにもなる、だったら暗く、ネガティブに考えてもしゃ〜ない。

楽観的に考えて人生楽しんだほうが、この物語は面白くなる、そういった意味で本書は自身の物語を楽しくしてくれる、ちょっとした導き手なのかもしれないね。

自分基準で人生楽しみたいものだ。

ゆるく考えよう 人生を100倍ラクにする思考法

ちきりん

[詳細はAmazonで⇒ ]

]

【後記】

なかなかおちゃらけ?で楽しい本であった。

比較っていうのは必要かもしれないけれど、どうしようもないところで比較ってフルイを使っちゃうと本当に

どうしようもないかな〜っと。紹介しきれなかった部分もまだ多々あるので

それはご自身の眼で確認してね〜ということで。

twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

もしくは

に登録頂けるとありがたいです。

Presented by hiro

ブログトップへ戻る

1 ラクに生きる

2 「自分基準」で生きる

3 賢く自由に「お金」とつきあう

4 仕事をたしなみ、未来をつくる

5 ストレスフリーで楽しく過ごす

【書感】

言い回しは独特かもしれないけれど

書かれていることは絶対にあなたの人生を助けてくれるだろう。

ということが本書には詰まっている。

日本に絶望している人だったり、会社に失望している人だったり、自分自身の人生を楽しめていない人に本書は手にとって欲しい。

今回は4つの視点で本書を紐解いてみた。

人生を諦めるけど、主役は自分という考え方

人はいつか死ぬ。こればかりは現在避けて通れないもの著者の主張では日本人は他の国の人より全体的に「諦めるのが遅いのではないか?」、もっと早めにいろいろ諦めたほうが楽に生きられるはずです。例えば、「階層」、「階級」のある社会では、小学生の子どもでも自分にはあの人たちのような人生は決して手に入らないと理解するし、

日本ではこの夢は君には無縁だなと教えることがない。諦めていないと、人は頑張ります。無断なのに。

と、このことに悲観的になる必要もありません。

大体が幻想によって創られた夢であったりするから。

著者はフランスの女性小説家であるフランソワーズ・サガンの次の言葉を引用してます。

「たとえ悲しくて悔しくて眠れない夜があったとしても、一方で嬉しくて楽しくて眠れない日もある人生を私は選びたい」これは「つきあう人を選びなさい。誰があなたのことを本当に考えていて、誰があなたのお金に惹かれているのか、見極めつきあうべきですよ。」という言葉に対するサガンの回答です。

人生は本当にいつ終わるのかわからない。それは明日かもしれない。

だから今まさに、人生の主役「自分」

結局、この人生という物語を紡いでいくのは自分自身なわけです。

日本はアジアのイタリアになれという考え方

個人的にこの案は面白かったので抜粋。ついアメリカ、イギリスなどの国と比べてしまうかもしれないですが

(経済)世界で10位から20位くらい(先進国のしっぽのあたり)

(政治)ぐちゃぐちゃ。「こんな奴が首相でいいのか?」といいたくなるレベル

(歴史)現代より、歴史=過去に栄光あり!

(首都)世界が憧れる大都市。ユニークに熟れた都市文化が存在

(闇社会)マフィアややくざがそれなりのプレゼンスを持ち、クスリなども比較的簡単に手に入ってしまう

(教育)ゆとり。この国の教育レベルが高い、などという人は世界に存在しない

(食事)世界トップレベルのおいしさ。世界中でブームが定着

(国家ブランド)強い。「イタリア製」「日本製」という言葉には高い付加価値がある。

などなど、これでも一部ですが、ほとんど似通っているわけです。

似てない点はイタリア人の多くは「イタリアはこれでいい。すばらしい国だ」と思っているのに、日本には「これではダメだ!」という人が多すぎる。

これはアメリカとか中国とか総数が圧倒的に数量で勝負をしてはいけないところで、優秀だと思い込んでしまっている諦めどころがわからないという特徴から来ているのかもしれないが、負けるのが目に見えているところで負けてもいいじゃない?

現状だっていいところがあるのだから

そこをしっかり見つめて「日本が大好き!」とみんなが言える国にしていったほう楽しいことは間違いない。

という主張には正直納得するしかない。

あれがダメだ。これがダメだ。と言っていたらみんなダメだになってしまっては本当にダメになってしまう。アジアのイタリアポジションな国日本と思えば、あれ結構日本よくね??と思えるんじゃないでしょうか。

一点豪華主義という考え方

あなたがマンションを購入しようとしています。さて次のどのマンションを買うでしょう。(A) 使いやすい間取りでデザインもとても素敵。しかし価格はかなり高く、駅から20分以上かかる。

(B) 駅前にあり、1階がコンビニで立地と利便性の面では最高。ただし日当たりが悪いし、価格も相当高い

(C) 駅から10分。ごく普通の間取り。そこそこ日当たりもよい。価格はごく平均的

(D) 駅からバスで15分。かなり古い物件。ただし窓の外が緑化公園ですばらしい景色。価格も格安

さて、あなたが選んだマンションはなんでしょうか?

こういう時、総合評価では「特に悪いところのない」Cが選ばれる。

Cを選んだ人は「強み」がちっともないCを選んでしまったわけです。

(僕もCかBで迷ったが、Cを選んでしまった・・・)

Aにはデザイン、Bには利便性、Cには自然環境、価格という属性があったにも関わらず。

選ぶと後々、後悔、不満が出てくるものですが、一番大事なのはこれだったからOK、この部分は目をつぶろうと、一点豪華なものを選んでおけば他の不満を我慢できるわけです。

モノを買うときもそうかもしれないですが、仕事を選ぶ際もそう。

やりがいを求めるのだから給料はちょっと安くてもいい。という考えや、金が全てだ金が多く貰えれば自分の時間を拘束されてもいい、なんて考えもでてくるわけです。

多くの人が身につけているスキルじゃなくて、ニッチなスキルを身につけるというのもこの考えに繋がる。

ただしそのスキルを選ぶ際には世の中が求めている求める時代になるだろうと、ある種先読みする必要もある。

人と違うことをやる。蔓延している血の海レッドオーシャンではなく、誰も手をつけていないようなブルーオーシャンを狙うのも

一点豪華主義につながるのではないでしょうか。

一点豪華主義というのは選択をしやすく、ある意味助けてくれる考え方かもしれないです。

普通を選ぶより特化型を選ぶように選択したいものです。

運命と「戦う」か、「受け入れるか」ではなく、どう過ごすかという考え方

運命というものへの対処法として「戦う」「受け入れる」ということがある。ある人は諦観して受け入れ、ある人は簡単に結果を受け入れず戦おうとする。

選択次第では全く異なる運命になるが

人生を生きるのは自分です。「戦うべき」も「受け入れるべき」もありません。理屈ではなく、どういう人生を送りたいか、これからの時間をどう使いたいか、というシンプルな選択なのです。とあるように著者が一貫している「自分基準」この考えが持てるかどうかで人生なんて変わっていくんだなと。

そこでは、自分の人生を「仕事」「家族」「趣味」で割って生きればいい

当然「仕事」をチョイスした運命にあっても会社で幹部になるだったり、自分で会社を起こすだったり

色々ベクトルがあるわけで、それをチョイスしたのであれば戦う、戦場のような人生を歩むというのもありなわけで

なんだかんだ言って「自分基準」がやっぱり大切なのである。

●最後に

著者があとがきで書いているが、この日本という社会は常に「比較」というフルイに掛けられている。

なので劣等感とか絶望とかするわけなのだが、そうではなくて、誰かよりとか社会的だとか

そんな視点で比較する時代はもはや時代遅れで「自分のために生きること。」これが大切で

何が起きてもプラスにもマイナスにもなる、だったら暗く、ネガティブに考えてもしゃ〜ない。

楽観的に考えて人生楽しんだほうが、この物語は面白くなる、そういった意味で本書は自身の物語を楽しくしてくれる、ちょっとした導き手なのかもしれないね。

自分基準で人生楽しみたいものだ。

ゆるく考えよう 人生を100倍ラクにする思考法

ちきりん

[詳細はAmazonで⇒

]

]【後記】

なかなかおちゃらけ?で楽しい本であった。

比較っていうのは必要かもしれないけれど、どうしようもないところで比較ってフルイを使っちゃうと本当に

どうしようもないかな〜っと。紹介しきれなかった部分もまだ多々あるので

それはご自身の眼で確認してね〜ということで。

twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

もしくは

に登録頂けるとありがたいです。

Presented by hiro

ブログトップへ戻る